Articulos

25 DE ENERO DE 2011 | UNA APROXIMACIÓN FILOSÓFICA

Tecnología y Poder

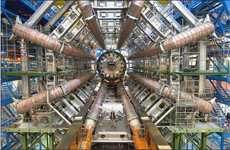

La máquina de Dios, como se le llama al Acelerador de Partículas con el que se busca recrear los primeros instantes del universo, es un hito que marca hasta donde avanzó la inteligencia humana. ¿Cómo llegó el universo y sus misterios a transformarse en un tecno-universo? La manera en que el hombre de occidente encaró la búsqueda del saber y la verdad nos dice que el corazón de este fenómeno no es técnico, sino humano.

La relación filosofía y tecnología es de larga data, en cuanto la técnica comenzó su carrera desenfrenada y sus logros espectaculares a lo largo del siglo XX, se sucedieron reflexiones filosóficas sobre ella que –¬debemos reconocer– siempre fueron a la zaga. El tema ha sufrido una expansión y complejización de tal envergadura que todo lo pensado al respecto ha envejecido inexorablemente.

La relación filosofía y tecnología es de larga data, en cuanto la técnica comenzó su carrera desenfrenada y sus logros espectaculares a lo largo del siglo XX, se sucedieron reflexiones filosóficas sobre ella que –¬debemos reconocer– siempre fueron a la zaga. El tema ha sufrido una expansión y complejización de tal envergadura que todo lo pensado al respecto ha envejecido inexorablemente.

Hoy nos encontramos perplejos, desorientados, acosados –en particular si no somos nativos digitales– ante la omnipresencia de los utensilios tecnológicos en nuestra vida.

La técnica fue el resultado de la inteligencia, pero también de la astucia del hombre– quien canalizó a través de múltiples instrumentos su voluntad de expansión y manipulación de la naturaleza para ponerla a su servicio. Ningún animal pudo lograrlo. Mucho después de los descubrimientos técnicos de alta sofisticación que hicieron posible la clonación de individuos, el desciframiento del genoma humano o la recreación de los primeros instantes del universo, aparecieron las consideraciones éticas y –muy tardíamente– las bioéticas. Reflexionar sobre el valor o la falta de valor del uso de cada uno de esos sorprendente hallazgos, fue el punto crucial de discusión de filósofos, sociólogos y religiosos. Hoy, el ciberespacio se ha transformado en un “lugar”, si podemos llamarlo así, de comunicación; lugar que no es lugar; se trata de un mundo virtual que ha modificado sustancialmente nuestra realidad cotidiana.

Sin embargo, yo quiero avanzar en otra dirección, sobre el núcleo mismo del fenómeno tecnológico que, es importante señalar, no es técnico, sino rigurosamente humano.

Este logro alcanzado por la humanidad le sirvió para potenciar sus capacidades biológicas y desplegar su poder sobre el reino natural. Hubo increíbles innovaciones, pero lo más importante no es qué se hizo, sino que al hacerlo hemos tejido a nuestro alrededor –como expertos equilibristas– una red tecnológica en la que depositamos nuestra confianza para que nos sostenga en caso de emergencias. Red globalizada y virtual, cuyo sello es la inmediatez y la instantaneidad.

La sensación de confort de la que todos, en mayor o menor grado, disfrutamos a medida que crece la tecnología a nuestro alrededor, se fue internalizado en nuestras vidas hasta adueñarse de nosotros y convertirse en imprescindible; esa extrema dependencia es, sin duda, un modo de prisión, también virtual. Estamos en un punto de no retorno.

Si nos detenemos un minuto a pensar en ello vemos que las profundas transformaciones del planeta – la desertización, la contaminación de los mares por los derrames de petróleo– y de nuestra misma cotidianidad –adheridos a la web.2.0 y sus redes sociales– son el resultado de esos avances tecnológicos. De aquí en más, sólo podremos sobrevivir con tecnología de punta porque la evolución de los acontecimientos así lo exige. Ya no somos habitantes del mundo – tal como lo éramos hace 50 años–, somos habitantes de un tecno-universo cuya realidad es omnipresente e intangible al mismo tiempo. Los recursos nacidos de la tecnología como la fecundación in vitro, o la elaboración –con el mismo empeño y dedicación –de sofisticados medicamentos tanto como armas letales, nos muestran otra cara del siglo XXI. Estamos dentro de un planeta que ya no es natural; ha sido reconstruido tecnológicamente por nosotros mismos, paso a paso, con ritmo creciente. La magia de nuestra inteligencia y de nuestras habilidades nos hipnotizaron; se ha producido un gran encantamiento sin deseos –seamos francos– ni posibilidades de revertir nada de ello. Nos sucede como aquel ilusionista al que su truco mayor se le va de las manos y, ante el deslumbramiento de las fantasmagorías inventadas por él, no percibe que se juega la vida. Algo de eso hay en la deforestación de grandes extensiones para producir alimentos o en las pandemias originadas en errores de los laboratorios en los que se investiga para salvar vidas.

Hasta hora, sólo la imaginación del cine nos ha permitido sospechar qué sería de los hombres ante un colapso planetario de algunos, sólo algunos, de los descubrimientos tecnológicos de la última década, del fin de sus magias secretas. Me atrevo a decir que, una fisura cualquiera, por ejemplo, un ínfimo corte en las fibras ópticas de las proveedoras de Internet, bastaría para ponernos en caída libre. Habiendo alcanzado el poder de manipular el universo hasta en sus partículas intangibles y hacerlo a nuestro antojo, ya no podemos ni queremos vivir sin tecnología.

Sin embargo, me doy cuenta que esta mirada rápida sobre nuestro tecno - universo, no es suficiente; necesitamos buscar más hondo la verdadera causa de este fenómeno propiamente humano, del vértigo tecnológico en que hemos caído. Y creo que hay una sola respuesta plausible. El hombre, como los centauros, con las patas hundidas en el silencioso mundo biológico, dueño de la palabra y del espíritu, creador de la cultura, consciente de sus límites físicos y espirituales, y sabiendo de su muerte, ama el poder. Sólo el poder –ejercido en todos los niveles– le devolverá la ilusión de perdurar y la omnipotencia necesaria para ello. Poder técnico, poder político, poder religioso, poder social, poder económico, poder ideológico, etc. En cualquiera de sus formas, cada individuo, cada gobierno, cada grupo social, aspira a tener poder y la tecnología le ha facilitado y hasta garantizado que así sea. Nos preguntamos entonces cuál es el mayor de los poderes a que puede aspirar el ser humano y creo que es no sólo el poder que da el conocimiento, sino también el poder de manipular el universo mismo. Somos los Faustos del siglo XXI.

Por tanto, no debemos centrarnos en la técnica para comprender la técnica; el corazón del fenómeno no es técnico sino humano; la verdadera raíz de la técnica no es de su misma índole, es el sueño de poder que acompañó a los hombres desde siempre. Entonces ¿dónde debemos buscar para entender estos asuntos urgentes? Y es aquí que advertí que debíamos hacer un giro en nuestra reflexión y transitar la otra cara de la técnica: la ciencia básica, de la que se alimenta esta tecnología de avanzada. Para ello me detendré en un asunto que ha generado expectativas en los ámbitos científicos e intelectuales de hoy: La máquina de Dios, como se le llama al Acelerador de Partículas con el que se busca recrear los primeros instantes del universo.

A mi criterio, esta investigación pone en evidencia la intención de la ciencia básica actual, particularmente la física –cuya vocación investigadora se inaugura con los presocráticos–, de buscar una hipotética partícula (el bosón de Higgs) que, de encontrarla, haría comprensible la estructura última del universo. Y esto no es poco. Pensado filosóficamente es la manifestación más palpable de la pulsión de poder de los hombres. Lo dijo la filosofía en los inicios del siglo XXI y ante la expansión tecnológica: saber es poder. Ser dueño de los secretos sobre el universo es también tener el máximo poder. El Colisionador de Partículas, la máquina de Dios, existe y funciona, en tanto los niveles de nuestro tecno-universo han superado todas nuestras expectativas.

De algún modo, los filósofos creemos diferenciarnos de los científicos y de los técnicos en que siempre tenemos la pretensión de abarcar, con una mirada universal, los problemas de la realidad, del mundo que compartimos. Pero el tema que traemos entre manos nos pone en la pista de que también la ciencia busca respuestas abarcadoras y suficientemente explicativas de la realidad. Los científicos tanto como los filósofos poseen el mismo impulso teórico y la misma premura: indagar la realidad en busca de respuestas últimas.

Pero hay una diferencia; cuando la reflexión filosófica se empeña en hundir el estilete en el corazón mismo del asunto, ubicarlo en un contexto y darle sentido en el mundo de la cultura, reconocemos que su preocupación consiste en investigar por qué pensamos como pensamos o por qué buscamos lo que buscamos. Sobre esos por qué quiero detenerme aquí. Una hipótesis muy interesante sostiene que el modo cómo el hombre de Occidente encaró la búsqueda del saber y de la verdad, lo condujo, de modo inexorable, a pensar tecnológicamente y a olvidar, o más bien ocultar, su verdadera condición humana. La cibernética, de alguna manera, sería la consecuencia de un modo de ser Occidental. Por tanto, la búsqueda de la partícula de Dios dentro de la física de las partículas es un punto de convergencia entre la filosofía y la ciencia; un punto de encuentro entre estas dos disciplinas.

Ahora bien, mi inquietud sobre lo que llamo tecno-universo y sobre las investigaciones físicas, arranca de mi formación metafísica, aquella rama troncal de la filosofía que buscó, desde siempre, los fundamentos de la realidad. El secreto del poder tiene que ver con esa búsqueda de fundamentos, de la razón última del universo. Desde las culturas más antiguas el poder, patrimonio de los dioses, fue concebido como fuerza, energía, saber omnímodo. Prometeo roba el fuego eterno del Olimpo– símbolo de la inteligencia y del conocimiento– para entregárselo a los hombres; esa acción es castigada por los Dioses haciendo que un águila devore su hígado por toda la eternidad. Jamás se perdonaría el gesto de otorgar poder a la fragilidad humana. Esto señala, sin duda, el lado oscuro y misterioso de nosotros mismos y de nuestro universo.

La inquietud metafísica genera preguntas de fondo: ¿Por qué morimos? ¿Hay alguien o algo más allá de mi limitada existencia y de este conjunto de estrellas? ¿El universo es el resultado del azar o de una creación? ¿Existe una inteligencia superior ordenadora? ¿Hacia dónde vamos? ¿Somos sólo tiempo y finitud o también una pizca de eternidad? ¿Qué es el universo? ¿Podremos comprenderlo alguna vez en su totalidad?. No es necesario hacer filosofía para preguntarse estas cosas, sucede en cualquier tiempo y lugar; les sucede a los científicos, a los filósofos o a los técnicos en cuanto seres pensantes; interrogantes que nos asaltan en momentos inesperados de nuestra existencia porque forman parte de nosotros mismos.

Y algo más para ser precisos. Estos asuntos se presentan cuando la razón trabaja a la intemperie, es decir, cuando no está protegida por la fe. Porque hay dos modos de ejercer nuestra racionalidad, una directa, limpia y laica, cuando la racionalidad busca sin tapujos empujar la frontera del conocimiento a cualquier costo, no importa hacia dónde nos lleve. Es lo que hace el auténtico científico y el desarrollo de la tecnología actual lo confirma; es la verdadera aventura del conocimiento en un salto sin red. Y otro modo, más precavido, que arranca del territorio de la fe y se despliega en algunas direcciones, no todas, porque desde el inicio está condicionada a aceptar ciertas verdades sobre la realidad que nos rodea como, por ejemplo, la existencia de Dios como creador del universo.

La llamada partícula de Dios, su búsqueda incasable por la física de las partículas, los experimentos de altos costos que se realizan con una estrella de la tecnología de punta, el Acelerador de Partículas, tiene mucho que ver con las preguntas que formulamos antes y con la necesidad de afianzarse en el poder que nos otorga ese saber. Si bien puede verse esta investigación también como un esfuerzo desinteresado sobre la composición última del universo, cualquier respuesta que se obtenga daría poder a quien la posea. Descubrir el bosón de Higgs, dicen los expertos, no detendrá la investigación, claro está, pero daría lugar a nuevas teorías sobre la física de las partículas, una nueva física de la simetría que, como se sabe, tiene que ver con la estructura más intima del universo. Y, tal vez, con una nueva concepción del universo, de la física y hasta de la filosofía.

Hecha estas salvedades, y para hacer evidentes las articulaciones de este artículo, puntualizo nuestro recorrido: partimos de la reflexión filosófica sobre el tecno-universo y vimos que ello derivaba en la necesidad de entender qué es la técnica; vimos también que el corazón del fenómeno tecnológico no tiene carácter técnico sino humano; demasiado humano. Vimos que la voluntad de poder – natural al hombre– empuja a la búsqueda de los secretos del universo para, así, dominarlo.

Gran parte de la investigación actual en física de partículas elementales se centra en la búsqueda de esa partícula. Ella –se supone- sería la pieza clave para entender hoy en día –en su complejidad– las leyes de la naturaleza y el llamado Modelo Estándar. En el CERN, el laboratorio europeo de física de partículas cercano de Ginebra y en el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), los físicos han hecho pruebas de precisión del Modelo Estándar y esas pruebas parecen proporcionar –prestemos atención a esto– una descripción completa del mundo natural hasta escalas del orden de una milésima del tamaño de un núcleo atómico.

Estos datos que, naturalmente, no son de mi cosecha sino de los informes de la ciencia, nos ponen en alerta; hablan de un deseo, de una esperanza, de un triunfo sobre la oscuridad de los enigmas del universo; intentan: “una descripción completa del mundo natural hasta escalas del orden de una milésima del tamaño de un núcleo atómico”. No era otra cosa la que buscaban los primeros pensadores como Tales de Mileto, Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes, llamados presocráticos; ellos vivieron a fondo la aventura del pensamiento para alcanzar el saber, porque el saber siempre fue poder. Incluso el vocablo átomo, de origen griego, fue usado por ellos para nombrar la partícula última e inobservable del universo hace ya más de 2.500 años. ¿No tiene esto, como el bosón de Higgs, mucho que ver con el posible dominio y manipulación de la realidad?

La teoría de Higgs, físico británico que la postula en la década del 60, es además, como muchas cosas que pueblan nuestro universo cultural, una ficción. Ficción quiere decir dar forma a un acontecimiento imaginado, a una búsqueda abstracta. Recordemos que aún no se encuentra a la partícula de Dios, pero se le ha buscado un nombre, se le ha dado un lugar posible, se registran sus efectos, debería estar ahí y no está. ¿No es esto acaso una ficción? Exactamente esto hizo la metafísica desde el inicio. A la obra de Aristóteles se le puso metafísica porque iba más allá de la física. Pues bien, esta investigación de la partícula de Higgs no va más allá de la física como tal, porque es una búsqueda de la física de las partículas, pero la expectativa puesta en ella y en las respuestas que podrían obtenerse de su hallazgo, nos hace sospechar que estamos en un límite – una frontera sumamente lábil entre ciencia y filosofía– que es muy difícil demarcar. Tanto una como otra se articulan en la necesidad de saber.

Higgs propone una especie de red, conocido como el campo de Higgs, que llena el universo. Algo así como un campo electromagnético que crea una distorsión que dá masa a las demás partículas. Saber qué dá a las partículas su masa es la gran pregunta que se formula la ciencia. Ahora bien, todas las teorías –y Theoria quiere decir en griego saber especulativo, abstracto– cuestionadas o no, solapan, ocultan, algo distinto a la simple y desinteresada búsqueda de la ciencia. Y mi hipótesis personal es que estas theorias especulativas –sobre las partículas– han despertado un inusitado interés en el hombre de la calle, porque, de algún modo, vienen a llenar una antigua sed de verdades abarcativas, de explicaciones totales, de certezas sobre la realidad y sobre nosotros mismos de pura raigambre filosófica. Saber es poder; y el saber nunca es totalmente desinteresado. La espléndida racionalidad que despliegan estas teorías, el convencimiento de que el Acelerador de Partículas finalmente dejará en evidencia el origen del universo, es un gesto casi mágico que aspira a complacer las inquietudes más profundas de los hombres de hoy.

La exigencia de nuestra razón de completar el mapa de la realidad con una partícula hasta ahora inventada, imaginada, construida –que de existir sólo tendrá vida un instante–, no hace más que llenar el hueco dejado por un mundo sin Dios, sin mitos, sin promesas de trascendencia. Un mundo, o mejor decir, un hombre, espiritualmente plano, sin atractivos, sin grandes cuestionamientos metafísicos ni religiosos. De ser esto así, sólo se vislumbra hacia el futuro el exitoso derrotero de la ciencia y la tecnología con sus mundos virtuales alternativos que han venido a llenar el lugar de la metafísica y de la religión.

Ya en el final, permítanme entrar en el terreno literario. Borges ha concebido en su literatura un intersticio que, de algún modo, se acerca a la fisura que señalamos como el peligro de una ruptura ocasional de la red tecnológica que nos sostiene y que, de colapsar podría quebrar nuestras vidas. Dice así:

“Nosotros hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso”. (“Avatares de la tortuga” en Discusión 1932.)

¿Y si el bosón de Higgs fuese uno de esos intersticios?

Cristina Bulacio es Doctora en Filosofía, investigadora, ex Prof. Titular de la cátedra de Antropología Filosófica y ex Directora del Instituto de Estudios Antropológicos, ambos de la Universidad Nacional de Tucumán. Es autora de libros y artículos de su especialidad.

Mas informacion:

Letra Urbana

Fuente: www.letraurbana.com

Subjetividades, géneros y vínculos en tiempos de restauración conservadora

El deseo del psicoanálisis

El psicoanalista y lo judicial

El presente que el psicoanálisis descubre